メンタルニュース

メンタルニュース NO.43

「森田療法の日記指導」及び「自学自修の森田式ダイアリー」について

林 吉夫 (わたなべ内科クリニック心療内科/芦原内科・心療内科)

はじめに

従来の入院森田療法では、日記指導は主に治療の補助として使われていました。森田は「これによりて患者の身体的、精神的状況を知ることの便りとする」と述べています。一方、最近の外来森田療法では外来面接が主となっていますが、日記指導も重要な役割を果たすようになってきています。私の診療では、体得を重視した「森田式ダイアリー」を応用した日記指導を行っています。

ここでは、一般的な外来日記指導の実際及び私が実施している森田式ダイアリーを応用した日記指導についてわかりやすく説明し、事例も提示します。

1 外来森田療法における日記指導の役割

森田療法家の先生方は、次のように外来治療での日記指導の役割について述べています。北西先生は、「日記を通したやりとりは、精神的面接、カウンセリングに匹敵するもので、自己理解を深め、不安などの感情を受け止め、それを消化し、自分のあり方を修正する原動力となる」、また中村先生らによる外来森田療法ガイドラインでは、「治療者は、日記により患者の日々の生活の概要を知ることが出来る。さらに日記は面接と並行して治療的対話を促すとともに、治療者患者関係を築く大切な媒体となる」と述べられています。さらに久保田先生は、「患者が一日の体験を日記に記し、それに治療者がコメントを返すことで、患者の症状や不安に対する態度を修正しようとするものである」と述べています。

私は、このような考えも参考に、入院での日記指導に準じて指導をしていましたが、途中からさらに日記指導を重視し、一週間後のまとめを書くことや自己コメントを書くなどの工夫をくわえて、日記指導を行っています。外来での日記は、患者の日常生活態度を直接観察できないことから、入院療法での日記指導以上に、重要な役割を果たす治療手段といえます。

2 具体的な日記の書き方及び指導期間

入院療法とは異なり、外来指導では、受診時に内容を読んで指導するのは時間的に困難なため、預かって次の受診時までにコメントを書いて返却する場合が多い。したがって、交換ノートのようになるため、一般的には、はじめから大学ノートを2冊用意します。

①内容について

はじめに何月何日、何曜日、日記開始何日目かを書きます。内容は、主にその日の行動やそれについての印象、感想などを中心に書きます。はじめの頃は、どうしても症状や愚痴などを書きたくなることもあるかもしれません。1~2ヶ月間ぐらいは書いてもかまいませんが、なるべく短くし、それが中心にならないようにすることが大切になります。なぜ愚痴や症状をなるべく書かないことが大切かといえば、書けば結果として、症状にとらわれてそれを取り除きたいと思い、森田の言う「精神交互作用」や「思想の矛盾」に陥り、悪循環を繰り返してしまうからなのです。

②書く時間と量

普通は、寝る前に30分から1時間以内に書きますが、仕事などの都合があれば、臨機応変に変更し、その日のうちに書くようにします。また書く量は、1ページ程度にまとめるようにします。

③指導者のコメント欄について

日記内容について指導者がコメントを書き入れるため、一行おきに書く、右側か左側を空けておく、ノートの下数行を空けておく、などの指示がありますので、それに従います。

④そのほか

指導間隔については、1~2週間おきが一般的です。指導期間は、6ヶ月程度が多いのですが、期間を決めない場合もよくあります。

*筆者は、さらに日記指導の効果を高めるため、様々な工夫を加えていますが、それについての内容は、後ほど説明します。

3 日記指導の意義

森田療法の日記指導は、普通の日記とは異なり、書いた内容を指導者に見せることになります。書く内容は、日常の生活体験の具体的な内容やそれに対する感想を中心にします。指導者のコメントも参考にして書き続けることによって、症状がありながらも出来たことへ、自然に目が向くようになります。また、比較的冷静に一日を振り返るので、内省力を身につける機会ともなります。生活状況を具体的に書くことで、間接的ではありますが指導者との適度な距離での交流が出来、徐々に信頼関係の深まりが得られていきます。時に迷いが出たときも、一日の生活をどんな風に工夫して過ごしたらよいかについて、過去の生活態度へのコメントを繰り返し読むことにより、「生の欲望」(内発的モチベーション)に沿った動きが徐々に発現し、症状から解放されていきます。以上のように日記指導は、外来での短い面接で十分伝わってこない患者の具体的な不安や行動内容を知った上で指導が出来るので、体得へ導く重要な役割を果たしているといえます。

4 森田式ダイアリーについて

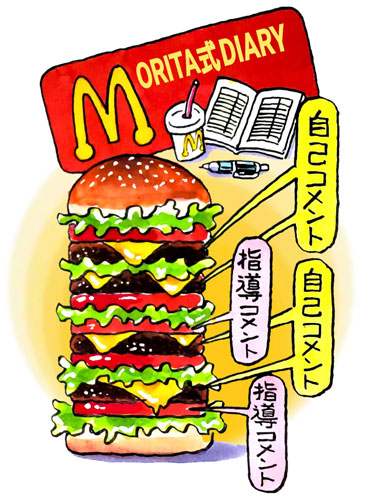

筆者は、はじめは一般的な日記指導を行っていましたが、その後1週間過ぎたら、まとめとして、新しく①発見したこと②工夫したこと③行動したことについて書き、さらに、それに対する感想も書くように指導を追加しました。そして、このまとめを見ていると、自己内省力が深まっていることに気づきました。そこで、さらに付け加えて、1週間ほどたったら、自分の日記を読み返し、自己コメントを書くことにより自学自修が出来るように工夫しました。このようなまとめを書くことで、①1週間におきた自分の変化状況を客観的に見つめることが出来るようになる。②まとめを発見、工夫、行動という3点に絞ったことで症状にとらわれた面より外向的で建設的な面に自然に目を向ける態度が身につく。③過去の変化を見つめることで今後の目標を立てることにも役立つ。そして、このような工夫を追加した日記を「森田式ダイアリー」と名付けました。

森田療法の日記で、このような工夫をする意義についてもう少し考えてみたいと思います。森田神経質で悩んでいる患者は、不安症状にとらわれ、その不安を取り除くために悪戦苦闘している状況にあります。入院森田療法では、症状不問とし、目の前の作業に入りきる態度を指導します。そして、それを繰り返す中で、症状へのとらわれやはからい行動からの脱却体験を繰り返えさせます。その結果、症状があってもそれにとらわれない積極的生活が可能だという体得に到ります。筆者は「体得とは、不安や症状にとらわれている患者が、観念的で主観的認知(捉え方)から体験的で直感的認知(捉え方)に変化し、自由で生き生きとした生活が出来るようになった状態」と考えています。外来森田療法でも、少しでも早くこのような体得へ導く必要があり、今までの日記指導に、先に述べたような工夫を付け加えることにより、入院療法に近い生活態度を自学自修していくことができるものと考えています。

5 日記指導に擬態語(オマトペプチ語)を頻用する

外来での日記指導では時間に限りがあるため、入院療法での講話のように、例を挙げて詳しく解説することは、現実的にはかなり難しい。したがって、簡潔でわかりやすいコメントとする必要があります。森田療法家であった鈴木は、擬態語をよく使って指導していました。例えば『目の前のことにすっと手を出す』、『ちょろんと始める』、『さっさと動き回る』など。この擬態語は、ものの様子や状態を感覚的に表現した言葉であり、誰にでもわかり、これを使うことで感情、観念、理知の入る前に間髪なく動く態度が身についていきます。その結果、頭でいろいろ考えて悩み、不安にとらわれて構えてしまう前に、生の欲望にしたがって動く態度が身につき、健康的な生活になっていきます。外来の日記指導では、この擬態語による指導を頻用することで、治療の進展が早まる効果が見られています。

6 森田式ダイアリーを応用しての外来日記指導

今まで述べてきたように、森田式ダイアリーは、もともと森田療法を日記により自学自修することを目指して作成したものでした。そして、それを通院中の患者さんにも応用することを筆者は考えました。はじめは、自己コメントはなしでの日記指導を行い、2~3ヶ月経過した後から、自己コメントも書いてもらうようにしました。そして、指導者である私は、日記内容へのコメントに加えて、自己コメントへのコメントも加えることとしました。

患者さんが自己コメントを書くことで、次のような効果があると考えられます。①間を置いて自分の日記を読むことになるので、比較的冷静に読め、客観的な自己評価が出来る。②最初と比べて、案外進歩している自分への気づきが見られることがある。③自己コメントを書くことで、建設的で、外向的な生活態度が身につく動きが促進される。

患者さんが自己コメントを書くことで、次のような効果があると考えられます。①間を置いて自分の日記を読むことになるので、比較的冷静に読め、客観的な自己評価が出来る。②最初と比べて、案外進歩している自分への気づきが見られることがある。③自己コメントを書くことで、建設的で、外向的な生活態度が身につく動きが促進される。

一方、指導者が患者さんのコメントを読むことについての意義は、次のように捉えています。①森田療法を正しく理解し、行動できているか。②生の欲望にしたがって事実本位の生活態度で行動でき、それを評価できているか。また指導者が、さらなるコメントを付け加える意義は、次のように考えられます。建設的な行動や態度をさらに強化することになり、治療期間の短縮につながる。

7 森田式ダイアリーを応用した日記指導の事例

ここでは、実例を元に、プライバシー保護のため指導の重要な部分は残して改変、修正した2例を提示します。日記内容とその指導を中心に、経過を述べていきます。

*()内が指導のコメントであり、赤字が自己コメントになります。

事例① 50代 女性 心気症

*この事例は、一度改善したが、再発した事例です。

1回目の主訴は、身体のちょっとした異常が不安になり、この不安がいつも出るようになり仕事に支障があり、眠りもよくないという訴えでした。服薬は、漢方薬のみとして、経過を観察しました。

【日記1日目】

夜になり、右足底の痛みや動悸が気になり出した。しかし、食事の片付けや明日の仕事の準備は出来た。

(今日のように症状のことは少し横に置いて、目の前のことをしっかりやる態度を身につけていきましょう)

【14日目】

仕事のある日より、休みの方が気分はよくない。部屋の掃除をしていたら、少し気分はよくなった。

(気分に流されず、ちょろんと何かに手をつけていくことは大切)

【40日目】

症状が全く気にならなくなったわけではないが、英会話のラジオ講座や夕食後のウオーキングもはじめ、生活が充実してきた。

(いろいろなことに興味が出るようになってよし)

*本人の家庭の事情により、自己コメントをまだ書いていない時期ではあったが、症状の軽減と服薬もしていない状況もあり、少し早すぎるが、49日目で1回目の治療を終結とした。

*ただ、終結時のアンケートに「日記を書くために、次々と行動できた」と書いてあり、お使い仕事のような動きの状況であり、再発の不安は残っていた。

その後の経過:半年後、身体の違和感への不安と抑うつ感が強くなり、近くの精神科へ受診した。薬物療法と心理カウンセリングを4ヶ月間受けても改善せず、再び森田療法を希望して来院した。今回は、両足のこわばりやびくつきがあり、怖い病気ではないかという不安が続いて、いつもネットなどで調べている状況でした。

2回目の日記指導

【10日目】

足の左右の筋肉の固さやぴくつきを、何回も調べてみたりすることは馬鹿馬鹿しいと思いなからもやめられない。

(不安はどうにもなりません。さっさと目の前の必要なことに入っていくこと)

【51日目】

体重減少や動悸が気になり眠れない。どうしようもない憂鬱感もあったが、トイレ掃除をして、趣味のスイミングにも行った。

(気分にかかわらず、今日のように何かをふっと始めていくことを忘れないこと)

【103日目】

手の震えが気になったり、足のピクピク気になったりしたが、忙しい仕事に集中した。

自己コメント 症状があっても仕事に集中できたのはよい

(心配性とうまく付き合えるようになり、進歩しました)

【136日目】

心配が出てきても仕事はできていて、身体の不安を考えて止まる時間もほとんどなくなっている。

自己コメント 要は自分で治すしかない。目の前のことを毎日やっていこう

(症状にとらわれず、心もからっとし、自由になっていてよし)

*その後も順調で、162日で治療を終結した。

【まとめ】

治ったかのように見えても、この事例のように、指導期間が短すぎる場合は十分な体験的理解が得られず、再発することがある。そのような場合は、日記指導の再体験が役立つ。この事例では、2回目の日記指導では、症状があっても、自然に仕事や家事、趣味に入りきる態度が身についてよくなっていったと考えられる。

事例② 40代 男性 強迫症

主訴は、朝起きてから、出かけるまでに儀式的に同じようにしないと出かけられない、机の本の位置が同じでないと悪いことがおきると考えてしまう等でした。来院までの経過:大学生の頃より、カバンの中身と鍵の確認を2回以上しないと出かけられない状況があった。来院2年ほど前より上記確認症状が3回以上と強くなり、仕事に支障が出るため、近くのメンタルクリニックで、SSRIという強迫症状に効果のある薬の処方を受け、仕事に支障がない程度まで改善した。その後、2年間過ぎても薬がやめられないため、外来森田療法を希望して来院した。

【7日目】

今朝早く起きて、午前の会議で使う書類を作成していたが、なかなかできあがらず、朝の儀式の行動が出来ないまま、会社へ向かった。仕事中も儀式が出来なかったので、何か悪いことが起こるのではと不安で仕方がなかった。

(儀式のことより、さっと仕事へ行くことを優先して行動できたのはよい)

【21日目】

朝の儀式は、時間に余裕があるとついやってしまう。しかし、急ぐときはやらなくてもなんとかなっている。カバンの中の確認も2回に減っている。そのことを彼女に話したら、よくなってきたねと言われ、うれしかった。SSRIの減薬を明日先生と相談したい。

(苦しくても、前向きの行動が出来ているのは進歩です)

【45日目】

今日は上司から頼まれた仕事でミスをしてしまった。そのことが頭にのこったためか、その後の書類作成では、3回以上確認しないと不安で、確認を繰り返してしまった。こんなことで、治るのだろうか。

(失敗すれば、ときには症状が悪化するのは当たり前です。切り替えてとにかく前へ進めばよい)

【79日目】

薬はまだ服用しているが、朝の儀式は昨日からやめてみている。また、確認も2回以上しないことにした。とても苦しいが、仕事をしていると時にそのことを忘れていたりもした。結果として、今日も何も悪いことは起こっていないので、明日からも続けてみたい。

(粘って続けてみよう)

【122日目】

もう日記を書きはじめて、3ヶ月になる。薬は半減できたので、さらに減薬したい。デスクの上の本の位置も使い易いように昨日から変えているが、苦しくもならず、何も悪いことは起こっていない。それと、急いでいるときは確認しないで書類もそのまま出すようになった。以前は、そんなときでも確認の方を優先していたので、変わってきているのかもしれない。

自己コメント 確認したくてもしないという自分になれていて、進歩している

(心が自由になって、さっさと行動できていてよし)

【160日目】

ここ1週間薬をやめているが、大きな変化はない。仕事は忙しいので、疲れると確認が増えることがあるが、仕事に支障が出るほどではないので、まあいいかと思っている。彼女も、私が以前より明るくなったので喜んでいてくれる。

自己コメント 少しの確認は自分の個性だと思えるようになったので、日記はやめてよいと思う

(よくここまで立ち直りました。さらに毎日を充実したものにしていきましょう)

【まとめ】

強迫症は、なかなか治りにくい症状ですが、この事例では、つらくても完全を目指すことへのとらわれから解放するような動きを続け、よくなっていきました。それには、生の欲望にしたがって、自分の個性を否定することなく、受け入れて前向きに粘り強く動いていく体験が大切であるという気づきと実践があり、症状を乗り越えた事例です。

おわりに

外来森田療法において、日記指導のやり方の具体的な方法とその役割についてのべ、さらに自学自修も可能にした森田式ダイアリーの書き方について説明し、森田式ダイアリーを応用した実例2例も提示しました。日記療法は、自分の書いた内容及びコメントを何度でも読み直すことができるので、心に迷いが生じたときの支えになり、また将来への指針としても貴重な役目を果たしていくと考えられます。

CONTENTS

- No.43 森田療法の日記指導

- No.42 セルフケアに森田療法を活かす

- No.41 不安症に対する森田療法

- No.40 うつに対する森田療法

- No.39 病気不安症の森田療法

- No.38 強迫症に対する森田療法

- No.37 外来森田療法(その3)

- No.36 外来森田療法(その2)

- No.35 外来森田療法(その1)

- No.34 体験フォーラムのご案内

- No.33 浜松医大の森田療法

- No.32 症状別の森田の治療法

- No.31 森田療法の考え方

- No.30 学校教育への森田療法

- No.29 森田療法と下田光造

- No.28 森田療法とは

- No.27 事業活動と財団紹介特集

- No.26 森田療法セミナー特集

- No.25 森田療法センター

- No.24 生きがい療法

- No.23 生活の発見会(2)

- No.22 森田正馬の精神療法

- No.21 財団特集

- No.20 ホームページ特集(2)

- No.19 ホームページ特集(1)

- No.18 生活の発見会(1)

- No.17 入院森田療法

- No.16 森田療法の今日性

- No.15 中国における森田療法

- No.14 自然を尊ぶ生き方を

MENU

SEMINAR