メンタルニュース

メンタルニュース NO.35

「外来森田療法:その1」ー治ること、そして良く生きること

市川 光洋(飯田橋光洋クリニック院長)

はじめに

この文は、精神療法についての個人的なエッセイです。中身は、「外来森田療法とその少し先まで」について。個人的な、と言ったのは、精神療法はそれを行なう治療者によって異なるものと思うからです。これを意識したのは30年ほど前、臨床に入って3年目の夏、浜松医科大学の外来においてでした。

夏休み、精神科の休む医師の外来には他の医師が代診に入ります。その頃、今泉寿明先生とペアを組んでいた私は先生の代診に入りました。診療の前にカルテを開けると、まず診察に入ってきた患者さんのその日の様子、服の種類と色など、話が始まる前から映画のように克明に記載されていました。その時に、この治療の「代診」は自分にはできないことがはっきりとわかりました。とりあえず、この治療の流れを乱さないようにその日の面接を行ない、次の今泉先生の外来につなぎました。

それから30年が経ち、精神療法について何かを人に伝えるには、学術的な論文の形式よりも、普通の文章のほうが適しているのではないかと考えています。このエッセイでは、私自身の外来森田療法と、それを通して、いま精神療法について感じていることを記していきます。

I. 神経症とは

まず、森田療法の対象となる神経症とは何でしょうか。精神医学的にいえば、神経症とは、主として心理的機制(心理的な原因)によって起こる心身の機能障害です。神経症の症状には、色々なものがありますが、大きくわけると、次の3種類

があります。

- 心臓神経症、胃腸神経症などのように、身体的な不安を主とするもの

- 対人恐怖症、場面恐怖症などのように、社会的な場面での緊張・不安を主とするもの

- 不潔恐怖症、不完全恐怖症などのように、安全感の侵害に対する不安を主とするもの

症状としては、このような種類がありますが、すべての神経症に共通する特徴は、その強い不安と緊張です。そして、その不安・緊張により、たとえば、電車に乗れない(心臓神経症、胃腸神経症)、会議や会食に出られない(場面恐怖症、会食恐怖症)、何回も同じことを確認しないといられず、日常生活がうまくいかない(不潔恐怖症、不完全恐怖症)など生活の中で様々な支障が起こってきます。

さらに不安・緊張と行動の問題が慢性化して固定してくると、いつでもそれにとらわれて気分が晴れない状態になってしまいます。

一方で、神経症の患者さんは、自分の状態に対して、「これではいけない」との葛藤があり、何とかして治したいとの意欲も持っています。また、症状以外の面では、現実検討能力が保たれているので、自分の症状を「人には知られたくない」と、苦労しながらも表面的には普通の生活を送っている場合が多いのです。

II. 外来森田療法の試み

私たち若い医者や臨床心理士が、浜松医科大学で入院森田療法を始め、それが森田療法専門施設での治療効果と同程度の結果が出てきた頃です。当時、精神科の助教授をされていた、藍沢鎮雄先生がしみじみと言いました。「僕が昔、慈恵医大の第三分院で森田療法を始めた時は、幸運なことに、庭の中に神経症の人だけを集めて森田療法ができる病棟があったんです。まさか普通の精神科病棟の中で、他の患者さんたちに交じって森田療法ができるようになるとは思えませんでした。わからないものですね」

そうして、それに次の言葉が続きました。「……でもね市川君、森田療法はやっぱり外来ではできませんよ。治療の『場』がありませんから」

1.夜間外来の森田療法

浜松医科大学を出た後1989年から、私は、昼間は東京アルコール医療センターに勤務しながら、夜間の外来をクリニックで始めました。病院の許可を得て、個人的に週2回だけ、夜7時から9時までマンションの1室を借りて診察を始めたのです。

電話の対応と予約、カルテ作り、診察、薬の処方、次の予約、そして会計。これを1人で7年間やっていました。夜間の診療ですから、大学生や仕事をしている神経症の患者さんたちも来ました。森田療法を外来で行なう。しかし病院のような「場」はありません。診療室1室ですから、1対1で対話するしかないのです。入院のような日記療法もやりましたが、形だけ入院のまねをしてみても、「場」がない時のこの治療がいかに難しいかということがわかりました。

そうするうちに、1991年の春、ある男性が、不安神経症を治して留学するために夜間外来を訪れました。『森田療法のすすめ?ノイローゼ克服法』(高良武久著・白揚社)を読んでもらい、日記療法を始めましたが、その中に様々な症状が綴られてきました。「急行電車」は駅の間隔が長いので「各駅停車」にしか乗れない。飛行機に乗れない。走ることができない。左胸に心臓があるから、ここにシャワーを掛けると、「心臓が止まるのではないか」と思って、左胸にシャワーを浴びることもできない。

面接で「心臓は止まらないからシャワーを左胸にも当ててみたら……」と助言したら、恐る恐る何とかできました。「電車に乗り遅れそうなときは、駆けてみたら……」と助言したら、これもできるようになりました。

このようにして軽い症状は改善していきましたが、留学の問題がありました。留学には必要な資格や試験もあります。大学時代の先生に紹介状を書いてもらったり、留学専門の先生にアドバイスをもらったり、留学に必要な試験を受けたりしながら、いくつかの大学にオファーを続けて、最終的に1994年の秋に留学先が決定しました。

この間に治療は、日記と症状の話から彼自身の話に移行していきました。長い対話が始まり、早く亡くなったご両親のこと、歳の離れたご兄弟のこと、自分が今感じている孤独感、日本の大学で授業中に感じた疑問、留学で感じた多様性の受容、日本の企業での単一的な仕事の仕方、色々な話が対話の中に出現しました。

そして、ついに留学が決定し、治療の最初のテーマであった飛行機に乗る問題と、異文化の中で生活をしていく決断という大きなテーマが同時に姿を現わしました。この後数か月、迷いながら決断するという過程が続き、米国の東海岸に行くことが決まりました。

いま思い返すとこの時には、もう治療の山は過ぎていたのだと思います。

最後にニューイングランドまで飛行機で行く方法として、「知人に一緒に飛行機に乗ってもらう」、「西海岸で1泊して、2回に分けて飛ぶ」、「搭乗してから睡眠薬を飲んで途中寝ていく」などの案がご本人から出てきましたが、治療者はどの方法でもオーケーという気持ちになっていました。

最後に数回分の睡眠薬の処方をして、夜間外来での治療は終了しました。

その後まもなく、彼から「飛行機は不安で大変だったこと。まだ神経症の不安は少し残っていること。様々な人たちの中で、孤独と戦うことより、自分のことを理解してくれる人をつくり孤独にならないことが大切と思っている」との手紙をもらって、この治療が終わったことを実感しました。

この治療を終えて2つのことが自分の中に残りました。1つは、決断することは本当に大変な過程であること。そして、そこには何らかの流れが必要であること。もう1つは、治療とは、そして精神療法とは、その人が良く生きるためのものであるということです。

2.クリニックでの外来森田療法ー外来標準型森田療法ー外来森田療法の時間的構造化

その後、1996年から、私は本格的にクリニックを開業しました。

そして、ほぼ同時期に高良興生院が閉院になり、高良武久先生が亡くなられました。私は興生院時代に、高良先生が一度だけ本気で怒り、嘆いている場面を見ています。高良興生院に、まだ若い女性の患者さんが来た時のことでした。彼女は、強迫神経症で苦しみ、ある精神療法の治療を受けたけれど数年間改善せず、社会生活ができないことに思い余って興生院を訪れました。その日の午前中に彼女を診察した高良先生は、戻って来られて、「前の治療者は、治らない治療を続けることで、この人の一生で一番良いはずの時間を、何年も無駄にしてしまった。森田療法なら、もし完全に治らなくても、少なくとも普通に生活ができるように入院で変えることができたのに」と慨嘆されました。

精神療法は、患者さんが不自由な時間を無為に長引かせてはいけない、そのためにどうすれば良いのか。経験的にわかっていたのは、良くなった患者さんやその家族は、治療の中で心理的な危機が起きてきた時に、それを通過することによって大きく改善しているということです。

この時に、入院森田療法では、絶対臥褥中や作業期に入ってそれが停滞した時、そして退院が迫ってきた時に患者さんに不安が出現し、その体験の中で患者さんが大きく変化を起こしていたことに思い至りました。

入院森田療法の「場」には、二つの要素があります。空間としての「場」と、入院、絶対臥褥、作業期、退院準備期などの時間的な「場」とがあるということです。そして、この時間的な構造が、ある治療的な危機を自然に生み出し、それが患者さんの治療的変化を生み出していたのでした。

すると外来でこの治療的変化を生み出すためには、治療の流れを時間的に構造化すれば良い、具体的には、治療の最初で同時に治療の最後を決めてしまえば良いということです。

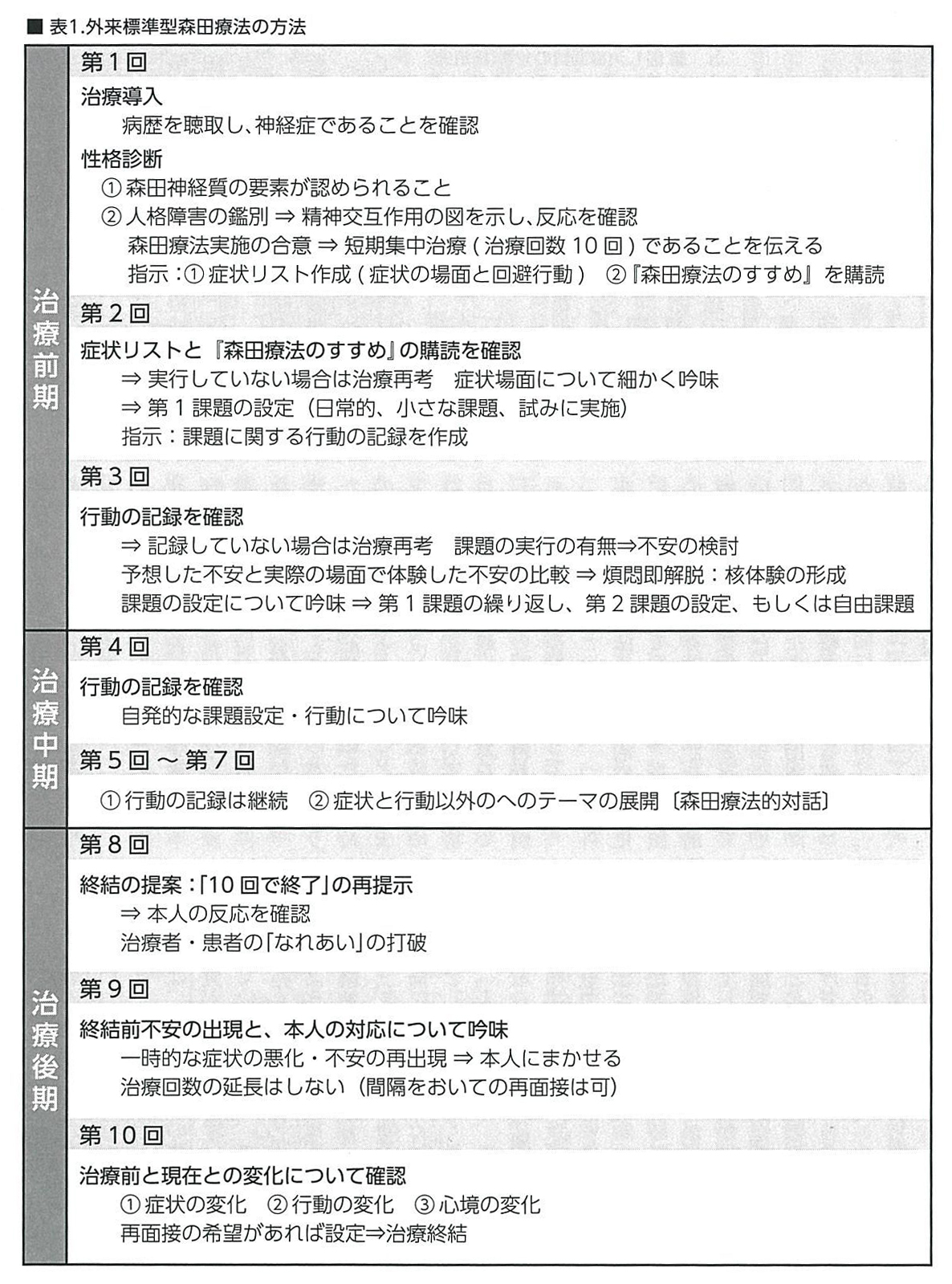

2000年代になり、とりあえずこれを「外来標準型森田療法」と名付けて、外来森田療法を集中的に10回でやることにしました。この治療は、入院森田療法が絶対臥褥→作業期→退院準備・退院へと進んでいくように、左記の3期にわかれて進んでいきます。

<外来森田療法標準型>

-

第1期(第1回〜第3回)

治療前期:治療導入から治療的課題へ - 第2期(第4回〜第7回)

治療中期:治療的課題から森田療法的対話へ - 第3期(第8回〜第10回)

治療後期:核心の不安を通じての治療的変化から終結へ

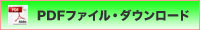

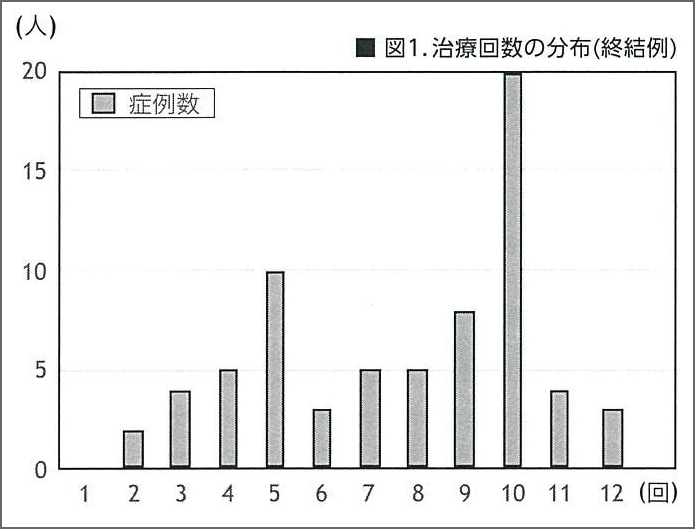

当時は、外来森田療法を標準化するということが、森田療法家たちや森田療法学会で、差し迫った重要な課題となっていましたので、「外来標準型森田療法の方法」(表1参照)として、治療者用にまとめました。そして、この方法を100例行なった結果(図1参照)を森田療法学会で発表しました。

外来標準型森田療法の方法(表1参照)と、外来標準型森田療法と入院森田療法の比較(表2参照)とがその要点です。

また、同じ頃、森田療法の主要な出版社である白揚社の鷹尾編集長から、「現代の『森田療法のすすめ』を書いて欲しい」とのご依頼をうけて書き上げた『外来森田療法│神経症の短期集中治療』(市川光洋著・白揚社)という本があります。

この本はもともと患者さんを対象としたもので、パニック障害から不安神経症になったTさんが、サッカーのワールドカップに行けるようになるまでの話、対人恐怖症が治り、治療が進むとともに自分の本来やりたかった仕事に転職を決めたBさんの話、不潔恐怖で自分のこどもにまで手を洗わせていたが、家族のために強迫をやめようと決心して思い切ってすべての強迫・確認行為をやめてしまったCさんの話など、色々な症例をあげて実際の治療を説明しています。

ここで、治るということ、つまり外来標準型森田療法における治療的変化について説明しておきます。森田療法の治療を終結する時、私はかならず治療による心境の変化を聞くことにしています。ある人は「ここから抜け出そうとあがいていたのに抜け出すことができず、坂道を転がっている感じだったのが、いつの間にか抜け出せていた。前はあせるとパニックになっていたが、今はあせっても自分で何とかできる」と述べ、別の人は「以前は出口のない部屋に閉じ込められていたが、治療が進むといつの間にか部屋の外に出ていた」と言います。神経症のただ中にいる時には、本人に独特の閉塞感と空回りの感覚があるようです。そして治療がうまくいった時には、この閉塞感と空回りからくるあせりが、憑き物が落ちたように消えています。

私が精神科医になった時に、「体験入院」という研修がありました。精神科の医局に入局してすぐに精神病院に「患者」として入院してくるという研修です。「入院」すると、まず持ち物をすべて取り上げられて「隔離室」に入ります。布団とトイレだけがある部屋で四方が壁です。1つだけ外に向いた窓がありますが、鍵がかかっていて開けることができません。時計もないので時間もわからず、自分が世界から切り離されてしまった不安がつのります。この部屋で2泊3日を過ごすわけですが、人との接触は食事の容器が渡される時だけで、閉じ込められた閉塞感は独特のものがあります。

蛍光灯がつきっぱなしなので、1日目の夜は眠るのに苦労しましたが、何とか寝入って2日目の朝を迎えました。窓の外でかすかな音がしました。寄っていって確かめると昨日はかかっていた窓の鍵がはずされていました。開けると窓には鉄格子がはまっていて、さらにその外側に目隠しがあります。直接外の様子はわかりません。しかし、鉄格子と目隠しとの間には数十センチの隙間があり、そこから地面と空とが見えます。ほんのわずかな隙間ですが、窓を開けることで、自分と外の世界が再びつながりました。

神経症の患者さんには、「精神交互作用(注1)」と「はからい(注2)」とによってつくられた、特有の精神的な「場」があります。その「場」の中で、患者さんは閉塞感に苦しみ、出ようとしても出られずにあせりを感じたりパニックに陥ったりします。

(注1)「精神交互作用」:注意と感覚の悪循環

(注2)「はからい」:不安、恐怖などをなんとかしようとして、あれこれ考え行動すること

外来森田療法では、まずこの「場」に、窓を開ける作業から治療が始まります。たとえば外来標準型森田療法では、最初の数回で、患者さんの生活の中に症状と関連した課題を設定し、治療者の指導のもとでそれを実行することによって、今まで不安のためにどうしても回避していた行動ができるようになります。そして、それにより自分の感じていた不安が実は自分自身がつくった予期不安であったことが体験的に理解できます。そしてこの「核体験」をもとに課題とその実行を重ねていけば、次々と閉じた部屋に、窓が開いていくことを実感できます。

しかし、この方法は早晩いきづまります。なぜならば、これは神経症の症状形成原理をもとにした、仮説検証型の第1種変化だからです。第1種変化とは、いわば因果律型の変化であり、神経症の病理である知の病理に対して、治療者も患者さんも同じレベルの知の方法で対抗することになっています。このやり方では、部分的に神経症の世界に穴を穿ち、その部屋の壁に窓を開けることはできますが、部屋そのものから出ることはできません。この知の原理がいきづまったところから、森田療法のもう1つのより本質的な治療が始まります。これが第2種変化であり、その変化は次のような過程を通って現れます。

- 問題の意識

自分たちが共同してある認識の系(とらわれ)を形成していることを発 見すること。森田療法においては、治療者と患者さんとが、神経症の知の病理に気づくことです。 - 定向進化

この認識の系(とらわれ)から脱出 しようと、それまでに成功したやり 方を推し進めることとそのいきづまり。 - 限界認識

この認識の系(とらわれ)から逃れ られないことを認識すること。知の病理である神経症に対して、知で解決することはできず、治療者も患者さんもいきづまります。 - 絶体絶命

問題意識と限界認識がある中で、事 態の解決をせまられ先に進まざるを えないこと。いきづまっても、外来標準型森田療法では、治療回数は10回と決められています。そのリミットの中で、次の本質的な変化(5)が出現してきます。 - 跳躍

論理的認識の枠を一時的に捨て去る こと。それまでの論理からすると非 連続的行動の出現があります。

たとえば、ある強迫神経症(疾病恐怖)の患者さんは、病気の不安にとらわれて、自分が病気でないことを確かめるために、心配になった病気を調べてファイルを作り、不安のたびに確認していました。初めは病気のことを調べたファイルを封印して、一時的に確認行為が改善しました。しかし、治療の終盤になって不安に負けてファイルの封印を破ってしまい、最初の不安な状態にもどってしまいます。治療がいきづまった中で、治療者は、不安に駆られている患者さんに「次のゴミ出しの日にファイルを捨ててしまいなさい」と無理を言います。その日の朝が来て、患者さんは、最初は少しだけファイルを捨てようとしたのですが、「少し捨てたら、全部捨てるのも同じ」とその場で思い、思い切って全部のファイルを捨ててしまいます。すると不安になるはずがかえって不思議なほど落ち着きが出て、自分がその時に強迫観念の「場」から外に出ていることに気づきました。 このように、第2種変化は悟り型の変化であり、変化の起こる「場」の中において、変化の結果を予測できるものがなく、したがって、「予測の検証」ということ自体が意味を持たない変化です。そして、患者さんはこの変化の直後に自分は部屋から出ていることに気づくのです。

さて、精神科の体験入院が終わって、帰り道のタクシーの中では、吹く風も景色も新鮮で開放感に満ちていました。しかし、このような解放感は長く続くものではなく、数日後にはまた日常生活の中で忘れられていきます。神経症からの解放も、その瞬間の感覚がそのまま持続するものではありません。症状とそのとらわれからは解放されても、そこには日常生活と日々の不安や負担が待っています。この時に、患者さんが歩くための道しるべになるのが、治療中に行なわれた森田療法的対話です。対話の内容は患者さんに応じて様々ですが、対話をしているその時よりも、治療が終わって数年してから、「ああ、あの時の話はこういうことだったのだ」とわかるような間接的な変化が生まれます。

このように、外来森田療法における治療的変化は、直接的には、知に基づく第1種変化とその知を超えた第2種変化、そして間接的には森田療法的な対話による長期的な変化からなっています。

そして、この3種の変化がばらばらに起こるのではなく、時間的な流れをもって構造化されて起こることが、この治療の本質を特徴づけているのです。

II. 外来森田療法を超えてー雑談精神療法と人が良く生きること

そして、2010年代になって、今では「(症状が)治った人のその後の治療」について考えています。これは、森田療法で治療した患者さんだけではなく、他の不安・抑うつ状態から回復された方たちの治療でも出現する、「症状など他の人と共通性の高い最初の問題」が解決した後に出てくる、「その人の個人としての問題、人生の生き方の問題」に対しての対話、一般に「雑談」と呼ばれているものです。雑談の長い医者は、効率重視の現代の精神科医療では周囲にうとまれることもありますが、患者さんとは自然に雑談をしています。

1.『外来森田療法』の本を読んで治った人のそれからの面接

外来森田療法』の本が出た年に、精神科の先生から私にご依頼がありました。それは、「今日来られた患者さんが、自分の症状が『外来森田療法』の本を読んで治ったので、著者の市川先生に会いたいとのことです。ただ、この人の症状が奇妙なので、私には、ご本人が神経症なのかは良くわかりません。よろしくお願いします」というものでした。その人にお会いして話を聞くと、もう50代に近い方でした。

「長年悩んでいた強迫観念が『外来森田療法』の本を読んで治りました。症状は、体の一部が一瞬動く感覚があって、体がおかしくなってしまう恐怖感です。中学3年生の時、寝転んで本を読んでいて、鏡で自分の目を見た時に、『この眼球が奥に行ってしまったらいやだな』という観念が浮かびました。すると眼球が少し奥に行ったような気がしました。それから、何か刺激があるとこの観念が浮かぶようになり、色々なことで身体がおかしくなるという観念が浮かんでしまうようになってしまいました。たとえば『歩くことで心臓が落ちる』という観念が浮かぶと不安になり、『それはあり得ない』という打ち消しの観念をぶつけるということをやっていましたが良くなりませんでした。大学卒業後に会社に勤めましたが、常にこの恐怖感があり、13年間勤めた後に会社を辞めてしまいました。その後に専門学校に行き資格もとったが、結局仕事にもどる決心ができませんでした」「大学生の頃に、森田療法の本を読み、学習会にも参加しましたが『あるがままにやるべきことをやる』の意味が抽象的でわかりませんでした。今年の春『外来森田療法』を読んで、その後、歯科に受診した時に症状が出てパニックになりましたが、本にあるように、はからいを放棄したらパニックが消えました。その後一切のはからいをやめることにしました。そして30年ぶりに、同居している母親に自分の症状を打ち明け、『外来森田療法』の本も渡しました。」

この時の話し方も表情も活発であり、紹介してくださった先生が心配した統合失調症や妄想性障害ではありませんでした。「なぜ症状が良くなられたのに、ここに来られたのですか」と尋ねると、「横から人が見ていると本が読めない、という視線恐怖もあるので、今後、できればこちらでお話をしたい」とのことでした。

その後の月に一度の面接では、ほとんど症状の話は出てきませんでした。話は、家で母親と暮らしながら、母の持っている貸家の管理をしていること。父親が亡くなり、母が一人になったので、自分が家にもどったこと。父親の命日に外にいる兄2人が来たこと。宅急便のアルバイトを始めたこと。そして、仕事を辞めてしまった自分だがもう一度社会の中で働きたいことなどなど。

その後、この方は、バイクや車の運転が好きなので、バイク便やバスの運転などの仕事を考え、ハローワークに登録したり、バスの運転の教習を受けたりしながら、再度仕事に向けて動いていました。しかし、高齢の母親の健康が悪化したため、この数年はその介護と、施設との連絡、今後の入所施設の準備など、自分が今やらねばならないことが目の前に出現し、仕事の話は遠のいていきました。

しかし、彼の真摯な行動を見ていると、母親に対する介護は立派な「社会の中での仕事」であり、また家族や親族の人たち全体に対する仕事でもあると私には感じられました。

つい最近、「食事のために店へ入ったところ、横から自分を見ている人がいたが、全く気にならなかったことに後から気づいた」と彼が語ったのを聞き、この長い雑談と彼の行動との繰り返しとが、症状をいつしか自然に消してしまっているとの思いがしました。

2.ニューイングランドからの電話

最後に、このエッセイの始めに書いた、飛行機で米国に行った不安神経症の夜間外来の患者さんのその後のお話をします。

ある日、クリニックに国際電話がかかってきました。十数年ぶりのその患者さんからの電話でした。たまたま血圧が高くなったことで、また神経症になったかと不安になり、十数年前の治療を思い出して電話をくれたのでした。話を聞いて、神経症の再発ではないことがわかったのでその旨を伝えたところ、患者さんが近況を伝えてくれました。彼は今、アメリカで寿司屋を経営していて、「その店を売って、日本料理店をやる計画をしている」とのことでした。大学院では一種のコンピューターサイエンスの研究をやっていたのですが、その後に自分の店を持ち、アメリカの生活に根を下ろしているのが感じられました。昔の治療のボーナスをもらったと思えた電話でした。

おわりに

色々と、患者さんたちとの精神療法の経験を振り返ってみましたが、結局、治療における対話は、外来森田療法などの症状の解決の問題で始まり、雑談精神療法としてその人の人生と生き方の対話になっていき、最後に人生の問題と症状の問題の解決に至って終結するものなのだと思います。今のこのエッセイも精神療法に関する一種の雑談です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。

CONTENTS

- No.43 森田療法の日記指導

- No.42 セルフケアに森田療法を活かす

- No.41 不安症に対する森田療法

- No.40 うつに対する森田療法

- No.39 病気不安症に対する森田療法

- No.38 強迫症に対する森田療法

- No.37 外来森田療法(その3)

- No.36 外来森田療法(その2)

- No.35 外来森田療法(その1)

- No.34 体験フォーラムのご案内

- No.33 浜松医大の森田療法

- No.32 症状別の森田の治療法

- No.31 森田療法の考え方

- No.30 学校教育への森田療法

- No.29 森田療法と下田光造

- No.28 森田療法とは

- No.27 事業活動と財団紹介特集

- No.26 森田療法セミナー特集

- No.25 森田療法センター

- No.24 生きがい療法

- No.23 生活の発見会(2)

- No.22 森田正馬の精神療法

- No.21 財団特集

- No.20 ホームページ特集(2)

- No.19 ホームページ特集(1)

- No.18 生活の発見会(1)

- No.17 入院森田療法

- No.16 森田療法の今日性

- No.15 中国における森田療法

- No.14 自然を尊ぶ生き方を

MENU

SEMINAR