メンタルニュース

メンタルニュース NO.29

『森田療法と下田光造』 〜森田療法を認め、広めた九大教授

1.森田先生と下田先生の友情

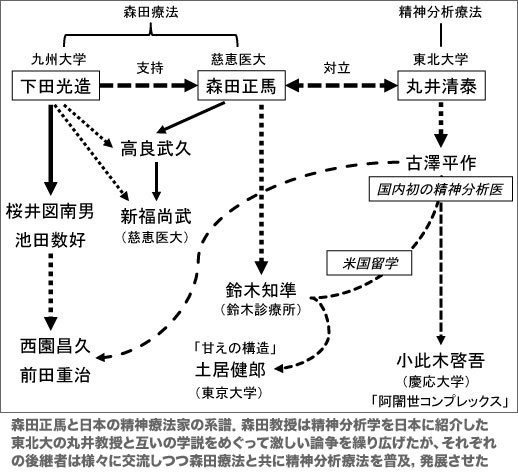

下田光造は、大正14年より昭和20年まで九州帝国大学医学部精神病学教室(以下、九大精神科)の教授を務めた精神医学者で、わが国の精神医学の分野に多くの業績を遺しました。なかでも、中年以降に発症するうつ病の病前性格には仕事熱心で責任感の強い「執着性格」が多いという学説は、今日に至るまでよく知られています。下田はまた、森田療法を評価し、推奨した最初の精神科教授でありました。

森田が、今日、「森田療法」と呼ばれる、その独創的な精神療法を完成したのは1920年頃のことですが、当時の中央の医学界の反応は彼の学説と治療法に対した極めて冷淡であったと伝えられています。そんななか、森田療法をいち早く認め、支持したほとんど唯一の精神医学者が下田だったのです。

下田は、東京大学精神科における森田の9年後輩です。大正15年に出版した「最新精神病学第三版」という教科書において森田の治療法を詳しく紹介し、その序文において森田の業績を次のように讃えたのです。

“神経質ハ碩学シャルコー以来遺伝性不治ノ疾患ト認メラレ、患者ハ徒ラニ化学的乃至物理的療法ノ玩弄ニ甘ンジタリキ。此時ニ於テフロイド、ブロイエル等所謂精神分析学派ノレルハ、其学説ノ当否ヲ措クモ、物質万能ノ独逸医学界ニ大ナル波紋ヲ起セル功績決シテ没スベカラズ。次デ教授森田ガ其真摯ナル思索ト犀利ナル観察トニヨリ、東洋哲学ノ基地ニ神経質ノ体験療法ヲ組成シタルコトハ、我等ノタメニ万丈ノ気ヲ吐クモノト云ハザルベカラズ。”

文中、「体験療法」とは、森田療法を、下田はこう呼んでいたのです。精神分析学を創始したフロイトと並べて激賞されたことで、感激した森田との間に以後親密な交流が生まれました。高良武久は、九大精神科から森田が医長を兼任していた根岸病院に移り、森田の後を継いで東京慈恵会医科大学教授になりました。昭和6年には、森田が熊本に旅行の折、九州大学において講演を行っており、下田もまた上京の折には幾度か森田宅を訪問したといいます。

このように終生厚い友情と理解で結ばれた二人でしたが、森田と下田の間にはその神経質の概念や理論に関して若干の隔たりもありました。例えば、下田は、初めは森田と同じく「神経衰弱」、「神経質」とい病名を用いていましたが、後になると、「神経質」という呼称は、一般には神経過敏というような漠然とした状態の意味で用いられるので、疾病を表すには不適切であるとして、代わって「ヒポコンドリー」という呼称を採用しています(これはもちろん、今日の意味での心気症[体には大した異常がないのに、重大な病にかかっているのではないかと過剰に心配する神経症のタイプ]とは異なる概念です)。

神経質理論における森田と下田の対立点として最も知られているのは、神経質の成因に関するものでした。森田とその後継者である高良が遺伝的体質的素因を重視したのに対して、下田は後天的環境因、すなわち幼少児期からの養育の影響を重視したのです。下田は、成因論に強い関心があったらしく、森田学説を最初に紹介した「最新精神病学第三版」においても、既に自説に言及しています。下田の関心は、あくまで神経質理論の検証というアカデミックな領域に向けられており、以後も、ことあるごとに後天的環境因説を示唆する報告を行っています。かたや、神経質の治療となると、禅との関連を示唆する程度で、森田以上の詳しい解説は残していません。以上のように、下田には、森田のような精神療法家としてよりも、アカデミックな精神医学の研究者としての側面が強かったように思われます。

2.下田の神経質治療の実際

実は、下田は自らも森田療法(下田は、「体験療法」と呼ぶ)を九大精神科において実践していました。ところが、それは、森田が自宅を患者のために開放して大家族的家庭療法を行ったこととは、治療環境や構造にかなり違いがみられます。

当時、下田が教授を務めた九大精神科の病棟は、全国でも有数の規模を誇る、かなり大きなものでしたが、入院患者の大部分は重症の精神障害者でした。そこで、神経質患者の治療は、大学病院の周囲に軒を並べる旅館や下宿に患者を寄宿させて、そこから下田の外来へ通院させて行っていたのです。昭和6年に個室のある第5病棟が患者の父兄の寄付により完成し、神経質患者の入院治療にあてられますが、大部分は通院治療だったようです。

通院治療とはいえ、基本的に森田が開発した治療の手順と変わりありません。第1期は旅館や下宿の部屋で絶対臥褥を行わせ、5〜7日目にようやく下田の外来診察を受けるというものでした。以後は、森田が定式化した手順にほぼ準じて治療が進みました。軽作業期には、下田の研究室の顕微鏡用のデッキグラスやオブエクトグラス磨きなどが指示され、破損せぬように細心の注意を払いながら磨き上げられるようになるのが、治療期の目安であったようです。神経質の患者は、そのような繊細、かつ忍耐を要する仕事にも真剣に取り組むと評価されていました。重作業期になると、精神科病棟の広い院庭の伐採や樹木にぶらさがった蓑虫取りなど複雑なものが指示されました(写真2)。突然に教授の用使いを命じられ、否が応でも外出しなければならないこともあり、現代の行動療法のエクスポージャーという技法に似た効果をあげていました(これを森田療法では「恐怖突入」と呼びます)。

特徴的なのは、下田以外の教室員、看護師、その他の職員が、下田の患者と直接関わることは厳に禁じられ、完全に下田によるマンツーマンの治療が行われた点です。患者同士の接触も許されておりませんでした。治療が進むとスタッフとの接触もないわけではありませんが、それは下田に許可された場合のみに限られていました。患者のなかには、下田が長期出張のために不在となり、その間に著しく不安を募らせ、思いあまって他所の医師の診察を受けたものまでいました。だからといって、教室員が下田の代診をすることはありませんでした。それほど、下田の場合、個人療法が徹底していたのでした。

以上のように、下田の精神療法は森田のそれとは少し違っていましたが、下田の門下からは多くの森田療法の専門家が生まれました。今も、慈恵医大とともに九大精神科の出身者が森田療法学会で活躍しているのは、そのような理由によるものです。すなわち、慈恵医大が森田療法の本家、九大が分家といえましょうか。

3.下田教授の森田療法講話

下田の穏やかで悠揚迫らぬ人柄と抜群の指導力は、門下生一同より深く敬愛されていました。普段の下田は寡黙でしたが、彼の講義は、その文章と同様、明快で非常にわかりやすく、名講義として学生にも人気がありました。

精神療法においても、比喩を用いた簡潔な説明が得意でした。「なおった時の心持ちはなおってみなければ味わえない、ふぐの味はふぐを食べるまでは分かるものではない、いくら説明を聞いても真の味を知ることは出来ぬ」とか、「不安は起こってよし、起こらぬでもよし」といった具合です。

ここでは、私の好きな下田の講話を2つ紹介したいと思います。人生へのアドバイスとして読むと味わい深いものです。

『何人といえども絶対に憂なしと否定することは出来ない。このいわゆる諸行無常ということは確実な事実である。しかるに多くの人は俺は今晩死なないと思っている。一言にいえば誤魔化しの生活である、社会万般の喜悲劇は多くこの誤魔化しの生活から起こる。煩悶の苦痛を免れるために多くの人は煩悶を起こさなかった当時の状態、或いは大多数の人々がごとき誤魔化しの生活に帰ろうとする。これはしかし出来ない相談である。一度疑いの目が開けた以上、疑わなかった昔に帰ろうとすることは不可能であるから。丁度それは小学校2年生が1年生の知識に帰ろうとするようなものである。2年生を厭うものは3年に進むより他に道はない。』

(アル日ノ対話、昭和3年)

『疑うべきを疑い、怖るべきを怖れて、初めて自然の人生があり、悠々たる心境を楽しむことも出来る。柳は緑、花は紅でよい。苦痛を擢れ避くるが為に、生涯苦痛に追われているのが人間の浅ましい姿である。苦しいと云う現在の事実を是認し、じっとこれを受け入れて居れば、苦中に自ら余裕が生まれる。寒は寒殺し暑は熱殺するに限る。「首縊る縄切れもなし、年の暮」(注:蕪村の句)、貧を貧殺し得た人にして初めて味わい得る幽邃境である。』

(精神衛生講話、昭和17年)

4.海外への森田療法の紹介

昭和13年、森田正馬が逝去した際、下田が寄せた追悼文によれば、生前、森田は自分の学説と治療を海外に紹介することを強く希望していたといいます。実際、2回ほど、ドイツ語で書いた論文を下田に送り、海外の専門誌に掲載してもらうよう斡旋を依頼しましたが、森田の願いはかなわなかったようです。

森田が死去した同じ年、中 脩三(九大精神科第三代教授)は、欧米諸国を遊学中の途上、デュッセルドルフで開催された国際精神療法学会において森田療法について講演している。これが海外に森田療法が紹介された最初です。中の講演は、予想外の好評を博し、翌々年、学会機関誌に森田正馬名義のドイツ語論文“神経質の理解”がついに発表されました。しかし、これは森田自身の論文の翻訳ではなくて、欧米人の誤解を招かぬようにという配慮から、中による加筆修正がかなり施されていました。残念なことには、当時の国際精神療法学会自体が、ナチ政権下に再編された反ユダヤ、反フロイト的傾向の強い組織であり、同学会会長であったカール?ユングは、戦後、厳しい非難を受けることになります。そういう事情もあって、戦前、海外で最初の森田療法の論文が注目されることは遂になかったのでした。

海外でようやく森田療法が知られるようになるのは、昭和27年、高良がニューヨークの精神分析医、カレン・ホーナイを招き、また同じ頃、朝鮮戦争のために福岡の雁之巣飛行場に駐留していた米軍医師と九大精神科の医師が交流会を持ったのが発端です。後者からは、精神科医、アブローム・ジェイコブソンが帰国後、米国精神医学会の学会誌に日本における精神療法として森田療法を詳しく紹介しました。「朝鮮動乱時に南部日本の陸軍病院にて軍務に服した際、著者らは福岡の九州大学精神神経科の教員たちとの合同精神科診療所及びセミナーに加わった」で始まるジェイコブソンの論文は、森田療法における仏教の影響や性的な問題に対する日本人の寛容さにまで言及した出色の比較文化精神医学論です。

以上のように、下田とその門下生は森田の悲願であった彼の精神療法の海外への紹介にも一役買ったのでした。

5.下田教授の森田先生への想い

下田は、ある学会発表の質疑で、「余の治療技術はその道の第一人者たる森田教授よりも大いに劣ることは勿論である」と断って、自分の神経質治療と森田のそれとの相違点を比較したことがあります。それは神経質の患者統計を教室員に発表させた時でしたが、「森田教授の患者の多くは入院治療で相当の入院料払う。私のは勝手に下宿させて通院治療である」ことや(当時は保険診療はまだ行われていません)、「森田教授は殆ど本病治療の専門家であるから患者は朝夕その指導を受けることが出来るが、私のこの治療はほんの片手間で、教室の諸般の仕事に追われて、時には1週間も患者の顔を見ず、時には日記も見ないこともある」ことをあげて、より時間のかかる自分の治療をひどく謙遜しています。

戦後、九大の森田療法の論客となった池田数好は、森田に対する下田の追悼文の結びの文章に触れて、それが学界権威に対する辛らつな批判であると同時に、「(自らも帝国大学の教授として森田よりも)はるかに有利で自由に使える治療環境のなかで、森田療法の実践ができたことへの、一種の後ろめたさのような想いもこめられていた」と推察しています。下田は、神経質学説に関しては自説を譲ることはなかったが、治療法の開発については森田の功績として讃えることを惜しまず、他方、自らの治療を誇ることは極力控えたように思われます。このあたりにも、彼の抑制の効いた人柄が表われているとともに、森田に寄せた好意の本質をうかがうことができると思います。

最後に、名文として名高い、下田の追悼文の結びを引用したいと思います。

『おもうに博士は、学者として最も幸福な人であった。完備した教室に万巻の文献と豊富な研究資料に埋もれている学者たちが、或者は安逸に流れ、或者はその豊富さに災されて散漫となり、かえって一事も完成することなく終わるを常とするに反し、何等の研究設備も文献も与えられなかったこの恵まれざる教授の逆境こそ、その資質と相俟って、立派な学説を結成するに至らしめたものであろう。かくて、自己の学説を遵奉する門下に囲繞されて逝ったこの真人の幸福は一つの創作も主張もなく、いたづらに西人の所説を祖述するに寧日なき翻訳学者の、想像だに及ばぬところであろう。』

黒木俊秀(国立病院機構肥前精神医療センター・医師養成研修センター長)

CONTENTS

- No.40 うつ病に対する森田療法

- No.39 病気不安症に対する森田療法

- No.38 強迫症に対する森田療法

- No.37 外来森田療法(その3)

- No.36 外来森田療法(その2)

- No.35 外来森田療法(その1)

- No.34 体験フォーラムのご案内

- No.33 浜松医大の森田療法

- No.32 症状別の森田の治療法

- No.31 森田療法の考え方

- No.30 学校教育への森田療法

- No.29 森田療法と下田光造

- No.28 森田療法とは

- No.27 事業活動と財団紹介特集

- No.26 森田療法セミナー特集

- No.25 森田療法センター

- No.24 生きがい療法

- No.23 生活の発見会(2)

- No.22 森田正馬の精神療法

- No.21 財団特集

- No.20 ホームページ特集(2)

- No.19 ホームページ特集(1)

- No.18 生活の発見会(1)

- No.17 入院森田療法

- No.16 森田療法の今日性

- No.15 中国における森田療法

- No.14 自然を尊ぶ生き方を

MENU

SEMINAR